Ethisches Marketing: Umsetzung ethischer Marketing-Instrumente

Ethisches Marketing bedeutet nicht, keine Verkaufspsychologie zu nutzen – sondern sie bewusst einzusetzen. Dabei geht es darum, Marketingstrategien so zu gestalten, dass sie nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern auch mit den eigenen Werten übereinstimmen.

In diesem zweiteiligen Artikel haben Anika und ich unsere Expertise kombiniert, um dir ethisches bzw. werteorientiertes Marketing näherzubringen. Während du bei mir im Theorieteil erfahren hast, was ethisches Marketing bedeutet und warum Werte im Marketing so wichtig sind, geht es hier im Artikel von Anika um die praktische Umsetzung. Gemeinsam möchten wir dir zeigen, wie du ethische Grundsätze in dein Marketing integrieren kannst – ohne dabei auf Effektivität zu verzichten.Hi, ich bin Anika, Webdesignerin und Online Business Managerin. Schon früh in meiner Selbstständigkeit bin ich auf Marketingstrategien gestoßen, die sich für mich nicht richtig angefühlt haben:

Warum soll ich Kursplätze mit einem Countdown verkaufen, obwohl die Plätze nicht wirklich begrenzt sind? Warum soll ich erzählen, dass es nur noch fünf Plätze gibt, wenn es in Wirklichkeit viel mehr sind? Und warum sollte ich potenziellen Kund:innen immer wieder vor Augen führen, wie schlecht es ihnen ohne mein Produkt geht? Warum noch mehr Salz in die Wunden streuen?Mit der Zeit habe ich erkannt, dass diese Taktiken oft funktionieren – aber nicht zu mir und meinen Werten passen. Deshalb habe ich mich auf die Suche nach Alternativen gemacht und bin dabei auf das Feld des „ethischen Marketings“ gestoßen. Du findest dazu viele Begriffe: nachhaltiges Marketing, achtsames Marketing oder Non-Toxic-Marketing. Auch wenn die Abgrenzung manchmal schwierig ist, teilen diese Konzepte ein gemeinsames Ziel: Marketing zu schaffen, das authentisch, ehrlich und werteorientiert ist.

Im folgenden Artikel geht es darum, wie Ethik im Marketing aussehen kann. Dabei schauen wir uns gängige Marketing-Instrumente an und klären, ob sie grundsätzlich problematisch sind – oder wie man sie gezielt und im Einklang mit den eigenen Werten einsetzen kann.

1. Gängige Marketing-Instrumente

Du bist ihnen bestimmt schon begegnet: Marketing-Instrumente, die dazu eingesetzt werden, dich zum Kauf eines Produkts zu bewegen. Viele dieser Techniken basieren auf psychologischen Prinzipien und sind in der Marketingwelt weit verbreitet. Doch sie sind nicht immer so harmlos, wie sie vielleicht wirken – einige können manipulativ sein oder Druck erzeugen, der sich für uns und unsere Kund:innen unangenehm anfühlt.

Aber sind diese Instrumente grundsätzlich „böse“? Nein, nicht unbedingt. Es kommt darauf an, wie sie eingesetzt werden. Hier ein Überblick über einige der gängigsten Marketing-Tools und deren potenzielle Risiken:

1.1 Verknappung

Verknappung erzeugt Dringlichkeit: „Nur noch drei Stück verfügbar!“ oder „Angebot endet heute um Mitternacht!“

Ich bin mir sicher, dass du diesen Sätzen als Konsument schon begegnet bist.

Diese Strategie funktioniert, weil sie ein Gefühl von Knappheit simuliert und wir Menschen ungern verpassen, was wir nicht mehr bekommen können.Problematisch wird es, wenn…

…die Verknappung künstlich ist. Wenn beispielsweise genug Lagerbestand vorhanden ist oder das Angebot regelmäßig wiederkehrt, dann leidet deine Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Kunden schwindet.1.2 Psychologische Preisgestaltung

Preise wie 9,99 € statt 10 € sind allgegenwärtig. Diese Taktik nutzt aus, dass unser Gehirn den Preis unbewusst als „niedriger“ einstuft.

Problematisch wird es, wenn…

… Preisstrategien die Wahrnehmung so stark beeinflussen, dass sie falsche Erwartungen wecken – etwa wenn Rabatte als „exklusiv“ beworben werden, die es eigentlich immer gibt.Und nur ein teureres und ein günstigeres Paket entwickeln, um den Decoy Effekt zu nutzen macht meiner Erfahrung nach auch nicht immer Spaß oder Sinn – dann entwickelst du Pakete, die du eigentlich gar nicht gern verkaufen magst.

1.3 Druck

Kaufentscheidungen unter Zeitdruck („nur heute verfügbar!“) oder sozialem Druck („97 andere haben das Produkt bereits gekauft“) können Kunden stressen.

Problematisch wird es, wenn…

… der Druck übertrieben wird und Kund:innen sich manipuliert fühlen – anstatt bewusst und aus Überzeugung zu entscheiden.1.4 Ausnutzung von Pain Points

Pain Points sind Probleme oder Herausforderungen, die dein Produkt lösen soll. Viele Marketingstrategien arbeiten gezielt damit, diese Punkte ins Zentrum zu rücken: „Hast du auch das Gefühl, dass du nie genug Zeit hast? Dann ist mein Produkt die Lösung!“

Problematisch wird es, wenn…

… diese Taktik darauf abzielt, negative Emotionen wie Angst oder Schuldgefühle zu verstärken, um den Verkauf zu fördern.Hier streiten sich tatsächlich die Geister wie “schlimm” das ist. Nunja, ein bisschen kommt es da auch auf deine Zielgruppe an und wie heftig du in die Schmerzpunkte gehen würdest. Was man stattdessen nutzen kann? Dazu kommt unter Punkt 2 noch etwas.

1.5 Übertriebene Versprechungen

„Mit diesem Kurs verdienst du garantiert 10.000 € im ersten Monat!“ Übertriebene Versprechen sollen Kund:innen überzeugen, doch oft halten sie nicht, was sie versprechen.

Problematisch wird es, wenn…

…die Versprechen unrealistisch sind und Kund:innen enttäuscht werden. Das schadet nicht nur deinem Ruf, sondern auch der Beziehung zu deiner Community.1.6 Fear of Missing Out (FOMO)

„Verpasse nicht die Chance deines Lebens!“ FOMO zielt darauf ab, ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, indem betont wird, was Kund:innen verpassen könnten.

Problematisch wird es, wenn…

…FOMO Ängste schürt oder Druck aufbaut, anstatt Kund:innen zu ermutigen, bewusst zu handeln.1.7 Manipulative Verkaufstaktiken

Von psychologischen Tricks bis hin zu undurchsichtigen Angeboten: Manipulative Verkaufstaktiken zielen darauf ab, Kund:innen zu einer schnellen Entscheidung zu drängen, ohne dass sie sich ausreichend informiert fühlen.

Problematisch wird es, wenn…

…die Taktik auf Täuschung basiert und Kund:innen das Gefühl haben, nicht die Kontrolle über ihre Entscheidung zu haben.2. Praktische Umsetzung ethischer Marketing-Strategien

Wie kannst du diese gängigen Marketing-Instrumente ethisch und werteorientiert einsetzen? Es geht darum, die Balance zu finden: Du möchtest deine Produkte oder Dienstleistungen sichtbar machen und erfolgreich verkaufen – aber ohne Druck oder Manipulation. Hier sind Ansätze, wie du einige dieser Techniken auf eine ethisch vertretbare Weise nutzen kannst:

2.1 Die Mischung macht’s: Ethischer Einsatz einzelner Instrumente

Ein gutes Marketing basiert nicht auf dem vollständigen Verzicht auf psychologische Strategien, sondern darauf, sie bewusst und transparent einzusetzen.

2.1.1 Verknappung kann authentisch und ehrlich sein

Verknappung ist in Ordnung – wenn sie real ist. Beispielsweise, wenn du ein Produkt wirklich nur in limitierter Anzahl oder für einen bestimmten Zeitraum anbieten kannst. Kommuniziere dies offen:

- „Dieser Kurs wird nur zweimal im Jahr angeboten, damit wir uns intensiv um unsere Teilnehmer:innen kümmern können.“

- „Es gibt nur 10 Plätze, weil ich dir eine individuelle Betreuung garantieren möchte.“

Ehrliche Verknappung schafft nicht nur Dringlichkeit, sondern auch Vertrauen.

2.1.2 Pleasure Points statt Pain Points

Anstatt Kund:innen immer wieder ihre „Schmerzpunkte“ vor Augen zu führen, kannst du die positiven Aspekte und Potenziale deines Produkts betonen. Zeige ihnen, wie dein Angebot ihr Leben bereichert, anstatt darauf zu bestehen, wie schlecht es ohne dein Produkt wäre.

Beispiel:

- Statt: „Hast du auch ständig das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben?“

- Besser: „Stell dir vor, wie viel entspannter dein Alltag sein könnte, wenn du XY erledigt hast.“

Diese Herangehensweise schafft Motivation und Inspiration, ohne Druck aufzubauen.

2.1.3 Order Bumps / Funnels

Order Bumps, Tripwires und Upsells sind beliebte Verkaufstools, die gut funktionieren können – wenn sie auf dein Produkt abgestimmt sind und echten Mehrwert bieten.

- Richtig gemacht:

- Biete ein kleines, ergänzendes Produkt an, das ideal zu deinem Hauptprodukt passt.

- Kommuniziere klar: „Als Dankeschön kannst du dieses Produkt einmalig für X Euro dazu buchen.“

- Worauf du achten solltest:

- Wenn du ein Produkt als „exklusives Angebot“ bewirbst, halte dieses Versprechen. Es wirkt unglaubwürdig, wenn dasselbe Produkt später zum gleichen Preis z.B. im regulären Newsletter angeboten wird.

2.2 Verkaufswebinare: Von auffälligem Pitching zu subtileren Ansätzen

Webinare müssen keine reinen Verkaufsveranstaltungen sein. Stattdessen kannst du Mehrwert schaffen und gleichzeitig sanft auf dein Angebot hinweisen.

- Alternativen zu aggressivem Pitching:

- Biete ein echtes Lernerlebnis: Vermittle Inhalte, die sofort umsetzbar sind, und baue eine natürliche Brücke zu deinem Angebot.

- Beispiel: „Heute hast du gelernt, wie du XY machst. Wenn du den nächsten Schritt gehen willst, erkläre ich dir gerne, wie mein Kurs dir dabei helfen kann.“

- Authentizität über alles:

- Bleib transparent: „Am Ende des Webinars stelle ich dir mein Angebot vor. Wenn es für dich passt, freue ich mich – und wenn nicht, nimm dir einfach die kostenlosen Inhalte mit.“

Ich habe auch schon an Webinaren teilgenommen, in denen gar nicht gepitcht wurde. Es gab eine kleine Vorstellung und im Laufe des Webinars ergab es sich einfach ganz natürlich bei der Vermittlung von Inhalten, dass über die eigenen Produkte gesprochen wurde, manchmal nur in einem Nebensatz.

Wenn dir deine Community vertraut und es genügend Kontaktpunkte gibt, kann das dazuführen, dass diese bloße Erwähnung dazu führt, dass sich Interessierte bei dir melden.

2.3 Authentische Kommunikation und nachhaltiges Community-Building

Der Schlüssel zu ethischem Marketing ist Vertrauen – und Vertrauen entsteht durch Ehrlichkeit, Transparenz und eine echte Verbindung zu deiner Zielgruppe.

So gelingt es:

- Klare Sprache statt Hype:

- Verzichte auf übertriebene Versprechen oder emotionale Manipulation. Stattdessen: „Mein Produkt ist keine Wundermethode, aber es hilft dir, XY einfacher zu erreichen.“

- Nachhaltige Beziehungen aufbauen:

- Setze auf langfristiges Community-Building, z. B. durch regelmäßige Interaktionen, hilfreiche Inhalte und ehrliche Kommunikation.

Ethisches Marketing funktioniert langfristig, weil es Vertrauen stärkt – und Vertrauen ist die Basis für nachhaltigen Erfolg.

3. Der Weg zu einem werteorientierten, erfolgreichen Online-Business

Ethisches Marketing erfordert Mut und Durchhaltevermögen. Es ist nicht immer der schnellste Weg zum Erfolg, aber er fühlt sich richtig an – für dich und für deine Kund:innen. Der Schlüssel liegt darin, authentisch zu bleiben und deine Werte auch dann nicht aufzugeben, wenn der Druck groß wird.

Ethisches Marketing bedeutet, bewusst Entscheidungen zu treffen – und sich auch mal gegen Strategien zu entscheiden, die zwar schnell Erfolg bringen könnten, aber nicht mit den eigenen Prinzipien übereinstimmen.

Das kann herausfordernd sein, vor allem, wenn du mit klassischen Marketingtaktiken konfrontiert wirst, die dir schnelles Wachstum versprechen. Doch langfristig zahlt sich eine werteorientierte Herangehensweise aus: Du ziehst Kund:innen an, die sich mit dir und deinem Ansatz identifizieren, und baust eine Community auf, die dir vertraut.

Denk daran: Es gibt keinen „perfekten“ oder „einheitlichen“ Weg. Ethisches Marketing ist individuell – was für die eine Person funktioniert, passt vielleicht nicht zu dir. Finde deinen eigenen Weg und vertraue darauf, dass dein Business wachsen kann, ohne deine Werte zu opfern.

Erwartungen realistisch setzen

Ethisches Marketing funktioniert – aber es erfordert Geduld. Wenn du langfristige Beziehungen aufbauen willst, ist es wichtig, dich von unrealistischen Erwartungen zu lösen.

Ein Beispiel:

- Ich will nachhaltiges Marketing machen und keinen Druck ausüben, aber das Business soll übermorgen bitte schon die ersten Millionen abwerfen – das wird dann halt eher nicht funktionieren.

Ethisches Marketing bedeutet auch, regelmäßig innezuhalten und dich zu fragen:

- Fühlt sich mein Marketing noch gut an?

- Steht es im Einklang mit meinen Werten?

- Wie nehme ich die Reaktionen meiner Community wahr?

Sei bereit, Strategien anzupassen, wenn du merkst, dass sie nicht mehr stimmig sind. Es gibt keine festen Regeln wie: „Wenn du zwei Countdowns verwendest, bist du unethisch.“ Stattdessen geht es darum, deine eigenen Grenzen zu definieren und Entscheidungen bewusst zu treffen.

Toxisches Marketing mag auf den ersten Blick verlockend erscheinen, weil es oft schnelle Ergebnisse bringt. Aber langfristig fühlst du dich besser und erfolgreicher, wenn du deinem eigenen Ansatz treu bleibst.

Das Wichtigste ist: Du entscheidest, welche Instrumente du einsetzt und wie du sie nutzt. Vertrau auf dein Bauchgefühl – wenn sich etwas falsch anfühlt, ist es das meistens auch. Dein Business soll nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern sich auch mit dir und deinen Werten vereinbaren lassen.

4. Dein Marketing, Deine Werte

Ethisches Marketing ist kein starres Regelwerk, sondern ein persönlicher Prozess. Es erfordert Reflexion, Mut und manchmal auch den Willen, einen anderen Weg zu gehen als der Mainstream. Aber es lohnt sich: Du baust nicht nur ein Business auf, sondern auch eine authentische Marke, die deine Kund:innen wirklich anspricht und inspiriert.

Und ich hoffe, es ist auch rausgekommen, dass die Instrumente nicht grundsätzlich teuflisch sind, wir haben ein Business und wir wollen davon leben. Also müssen wir individuelle Wege und Lösungen für uns finden.

Umso wichtiger ist deine Verbindung zu deiner Zielgruppe und eine gute Kundenreise. Sinnvolle Angebote, die aufeinander aufbauen. Die nicht gemacht sind zum Verkaufen, sondern zum Lösen von Problemen. Nicht irgendwelchen, sondern den konkreten Problemen deiner Wunschkundin.

Du musst deine Kundin kennen, um zu wissen, wie du sie ansprichst, wie du sie erreichst.

Und deine Kundin muss dir vertrauen können, um mit einem guten Gefühl bei dir zu kaufen.

Es gibt keinen „richtigen“ oder „falschen“ Weg im ethischen Marketing – nur deinen eigenen. Probier dich aus, bleib offen für Veränderungen und finde eine Balance zwischen deinen Werten und deinem Business-Erfolg. Dein Weg wird sich lohnen!

_____________

Ethisches Marketing ist nicht nur ein spannendes Thema, sondern ein wichtiger Schritt, um dein Online-Business nachhaltig und werteorientiert aufzubauen. Wenn du noch tiefer in die Theorie eintauchen möchtest, dann schau dir unbedingt den ersten Teil dieses zweiteiligen Artikels auf Anikas Blog an. Dort erkläre ich dir, warum Werte das Fundament deines Marketings sein sollten und wie du deinen individuellen Kompass entwickeln kannst.

Für die praktische Umsetzung braucht es oft nicht nur die richtige Strategie, sondern auch die passende technische Unterstützung. Genau hier kann dir Anika weiterhelfen! In ihrer Techniksprechstunde – auch bekannt als Pick my Brain-Session – kannst du in einem persönlichen Gespräch konkrete Fragen klären oder direkt an deinen technischen Herausforderungen arbeiten.

Du bekommst:

- Individuelle Beratung und technische Unterstützung

- Tool-Tipps auf Erfahrungsbasis

- Lösungen, die wirklich zu dir passen

- 30 Minuten, 45 €

➡ Sichere dir hier deine Techniksprechstunde mit Anika.

*Das Beitragsbild wurde mit KI generiert.

Die Freude an alten Freundschaften

Man sagt, man soll so schreiben, als wären die Menschen, die einem nahe stehen, bereits tot. Ich werde jenes versuchen zu tun. Die von diesem Text Betroffenen werden es mir verzeihen. Oder wird sich Aristoteles doch im Grab umdrehen?

Wir gehen durchs Leben und treffen abertausende Menschen. Mit einigen von ihnen interagieren wir für eine Weile, aber dann verlassen sie unser Leben wieder und sind in unseren Köpfen nicht länger existent. Getreu dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. Dann wiederum wird der ein oder andere von ihnen hin und wieder von uns liebevoll erinnert (oder eben nicht liebevoll, abhängig von der Erinnerung natürlich). Und dann gibt es diese Menschen, deren Wege sich mit unseren kreuzen, die uns weiterhin begleiten. Manche von ihnen gesellen sich im Laufe der Zeit zu uns, andere liefen ziemlich von Anfang an diesen Weg mit uns. Letztere sind diejenigen, die unseren ganzen Weg kennen. Sie wissen über die Blumen, die wir gepflückt haben, und die Steine, die wir aus dem Weg geräumt haben. Genauso wie wir über ihre Blumen und Steine wissen.

Ich habe zwei Freundinnen. Beide kenne ich seit einer halben Ewigkeit.

Die eine lernte ich bereits im Kindergarten kennen. Zu Fasching trugen wir die gleichen Kostüme. So waren wir Schneeweißchen und Rosenrot, zwei verdattert dreinblickende Clowns oder zwei komplett unterschiedliche (aber gleichsam bescheuert) aussehende Pippi Langstrümpfe. Wir entwendeten einem Jungen Salzbrezeln, die er nicht teilen wollte, obwohl er viel zu viele davon hatte und wir hatten außerdem in unserem katholischen Kindergarten das Prinzip „Was man hat, soll man teilen“ gelernt hatten. Ich nenne das noch heute ausgleichende Gerechtigkeit. Meine Freundin wiederum kann sich nicht mehr daran erinnern.

Die andere lernte ich erst auf dem Gymnasium kennen. Zu einer Zeit, zu der man sich nicht mehr in gleiche Kostüme zur Faschingszeit schmiss – leider! Trotz dieser fehlenden, einschlägigen Erfahrung (auf die ich vergebens hoffe, dass sie irgendwann nachgeholt wird) sind wir dennoch Freunde geworden. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob wir gemeinsam in Sachen der ausgleichenden Gerechtigkeit unterwegs waren. Sie wird es tun und jenes mir wiederum vorwerfen vergessen zu haben.

Wir tranken gemeinsam zu viel Äppler, lachten kindisch über Dinge, die nicht lustig waren, konkurrierten ab und an um Noten, würdigten uns zeitweise keines Blickes, waren oftmals einfach nur seltsam und fanden hin und wieder die jeweils andere seltsam. Wir blieben uns dennoch treu – bis heute.

Was uns drei miteinander verbindet, abgesehen von den vielen Erinnerungen (oder eben Nicht- Erinnerungen) und der Zeit, die wir miteinander teilen, ist fraglich. Bis auf die Tatsache, dass wir einige Jahre gemeinsam die Schulbank drückten, verbindet uns objektiv betrachtet – NICHTS. Naja, nicht NICHTS, aber auch nicht sonderlich viel. Unsere Interessen sind unterschiedlich, unsere Lebensstile, unsere Ziele, unsere Lebenswege, unser Naturell. Wir ärgern uns auch oft genug über die anderen. Es gab Zeiten wo wir einander Fremde waren. Dennoch wir sind Freunde.

Wie zum Teufel konnte uns das nur passieren? Was für eine Art Freundschaft ist das, die wir miteinander führen? Besteht sie aus Verpflichtung gegenüber der gemeinsamen Erinnerung, sogar einfach nur aus Gewohnheit, aus einem Nutzen, die die jeweils anderen für einen erfüllen, oder schlichtweg aus einem angenehmen Gefühl?

Gut, dass es einen alten, griechischen Kerl gab, der schon über Jahrhunderte hinweg, den Menschen (wenn wir ehrlich sind, oftmals vergebens) die Welt versuchte zu erklären. Die Vergeblichkeit mag in seiner Wortwahl liegen, die es einem wirklich nicht einfach macht, das Gesagte zu verstehen und gelangweilt vorblättern lässt (wenn man überhaupt seine tausenden

von Seiten, die er uns hinterlassen hat, zur Hand nehmen mag). Zudem haben alte Schreibende die Eigenschaft, besonders wenn sie sich als Philosophen beschreiben, ihre Meinung über abermals viele Seiten zur Show zu stellen. Sehr zur Unfreude des Lesers, der mittlerweile ja an bewegte Bilder gewöhnt ist. Wen interessiert es auch, was ein toter Sack im zeitlich und geografisch weit entfernten antiken Griechenland zu sagen hatte? Wer weiß, vielleicht kann er uns dennoch auf die Sprünge helfen, dieser Mann namens Aristoteles, der nach über 2000 Jahren immer noch weltberühmt ist?

Kommen wir zu diesem alten, toten Kerl. Für Aristoteles ist Freundschaft „gewissermaßen eine Tugend, oder doch mit Tugend eng verbunden“ und ein „notwendiges Bedürfnis für das menschliche Leben“ (271). So stimmen wir doch mit ihm überein, dass die Vorstellung, ein Leben ohne Freunde zu führen, etwas Tristes ist, oder? Freunde, so Aristoteles, sind dafür da, uns vor Fehltritten zu bewahren, wenn wir jung sind und „eine Unterstützung, während sie uns in der Blüte unserer Kraft Helfer zu schönen Taten sind“ (272). Das ist ja alles schön und gut, aber was ist das nun für eine Art Freundschaft die wir miteinander führen? In der Aristotilianischen Sprache der Freundschaft gibt es nämlich drei Arten der Freundschaft.

Die erste Art der Freundschaft basiert auf dem Nützlichen. Aristoteles schreibt: „Die also, welche sich um des Nützlichen willen lieben, lieben nicht Einer des Anderen Person an sich, sondern insofern ihnen von einander etwas Gutes zu Teil wird.“ (277). Folglich das Abschreiben der Hausarbeiten, das Austauschen von Notizen, das Spicken lassen in Klassenarbeiten, die gegenseitige Gesellschaft, um nicht alleine als seltsam abgestempelt zu werden, das Zahlen des Äpplers (und in diesem Sinne das Nicht-Zurück-Verlangen des geliehenen Geldes), der freigehaltene Platz im Bus, das Gesellschaft leisten in Pausen, das gemeinsame Hinterherrennen beim Dauerlauf.

Dass unsere Freundschaft einen Nutzen hatte während der Schulzeit, ist offensichtlich. Zu größten Teilen bestand jene Freundschaft zu diesen Zeiten aus Nutzen, weil uns von einander etwas Gutes zu Teil wurde (entsprechend der Situation: das Sternchen für die gemachte Hausarbeit, die gute Note, bessere Laune, Trunkenheit, ein Sitzplatz, Gesellschaft – besonders beim Dauerlauf). Aktivitäten, die seit der Schule nicht mehr Teil unserer Freundschaft sind (Bis auf den Dauerlauf. Den machen wir immer noch. Nur jede alleine. Ist auch besser so.)

Könnte es sogar sein, dass das Angenehme Grund unserer Freundschaft ist? Die zweite Art der Freundschaft beschreibt Aristoteles nämlich wie folgt: „Ebenso die, bei denen das Angenehme der Grund der Neigung ist; denn solche lieben die „angenehmen Gesellschaften“ nicht darum, weil dieselben diese oder jene sittlichen Eigenschaften haben, sondern weil sie ihnen Vergnügen gewähren“ (277). Wir bereiten uns also Vergnügen! Aha! Naja, das mag auch am Äppler liegen! Oder anders formuliert, der Grund bestehe also in dem für uns Angenehmen. Das gemeinsame Äppler trinken ist in der Tat etwas angenehmes.

Aristoteles weist seine Leser darauf hin, dass sowohl Freundschaften, deren Grund das Nützliche, als auch jene, deren Grund das Angenehme ist, „Freundschaften nach äußerlich zufälliger Beziehung“ seien, „denn nicht der Mensch als das, was er ist, wird geliebt, sondern solche Menschen lieben sich nur, sofern einer dem anderen etwas leistet, hier etwas Nützliches, dort ein Vergnügen. Solcherart Freundschaften sind somit leicht auflösbar, sobald die Menschen selbst (…) nicht mehr angenehm oder nützlich sind“ (277). Folglich, wenn der Grund (das gemeinsame Äppler trinken oder das Hinterherrennen beim Dauerlauf) wegfällt, so hört laut Aristoteles auch die Freundschaft auf (278). Blöd, dass wir auch, wenn wir keinen Äppler trinken (was wir, um das neben bei mal erwähnt zu haben, seit Jahren natürlich nicht mehr im Übermaß gemacht haben. Wir wählen nun viel zivilisierter Wein!) und nur über unsere Dauerlauferfolge (die bei der Mehrzahl der Beteiligten immer noch eher mäßig sind) reden, weiterhin unsere Freundschaft bestand hat. Und nun?

Glücklicherweise weiß Aristoteles von einer dritten Art der Freundschaft. Gespannt? Ich auch! Nicht, dass Aristoteles uns noch einmal auf die falsche Fährte lockt.

Die dritte Art der Freundschaft ist die, „welche ihren Freunden das Gute um ihrer (der Freunde) willen wünschen, sind vorzugsweise Freunde, denn ihr Verhältnis gründet sich auf ihre Beschaffenheit an sich und nicht auf irgendwelche Zufälligkeiten. Die Dauer ihrer Freundschaft währt daher auch so lange, als sie selbst gut sind – und die Tugend ist etwas Dauerhaftes.“ (279). Also, es sind nicht die Gründe des Nützlichen (das Abschreiben der nicht-gemachten Hausaufgaben, der Sitzplatz im Bus) oder des Angenehmen (das Trinken des Äpplers), sondern das Gute, das man dem Freund um seinetwillen wünscht, und nicht nur, weil es für einen selbst nützlich oder angenehm sein könnte.

Na dann, Prost, Mädels, auf die Freude unserer alten Freundschaft, auf Aristoteles – auf dass wir gut bleiben für einander!

Next Stop: Villa Kunterbunt

Zwei mal drei macht vier

Widdewiddewitt

und drei macht neune

Ich mach‘ mir die Welt

Widdewidde

wie sie mir gefällt.Wir befinden uns in Schweden. Um genauer zu sein in Vimmerby. Draußen ist es kalt. Und der Ort wirkt wie leer gefegt. Wir stehen vor dem Limonadenbaum aus Pippis Garten. Mein jüngeres Selbst ist aufgeregt endlich an dem Ort zu sein, an den sie in ihrer Phantasie so häufig hingereist ist. Unter dem Limonadenbaum sitzend, ein Kaltgetränk schlürfend, mit Sonnenstrahlen auf der Haut. In der Realität nieselt es auf meine Nase und Limonaden sind weit und breit nicht zu sehen. Mir ist kalt. Meine Kindergartenfreundin steht neben mir. Wir sind älter geworden, vor allem größer. Und doch haben wir uns an diesem kalten, neblig-feuchten Tag aufgemacht Vimmerby zu besuchen. Dieses kleine Städtchen im Norden Smålands, in dem Astrid Lindgren 1907 geboren wurde, an dem man ihr Haus besuchen und so vieles aus ihren Büchern wieder entdecken kann.

Auf dieser kleiner Reise in die Welt der Ethik möchte ich mit dir den Weg verlassen und einen kleinen Abstecher machen – bevor wir zu prominenteren Vertretern wie Kant, Aristoteles, Mill & Bentham kommen. Dabei soll es nicht nur um Pippi Langstrumpf, meine Kindheitsheldin, gehen, sondern auch um dich und deine Kindheitsheld:innen.

Kannst du dich noch daran erinnern, zu wem du als Kind aufgeblickt hast, welche Geschichten du verschlungen hast und mit wem du in deiner Phantasie den Koffer gepackt hast, um auf Abenteuer zu gehen? Erinnerst du dich?

Hast du das Buch, CD, Kassette noch irgendwo? Ich lade dich ein mit mir auf die Suche danach zu gehen, den Staub abzuwischen und einen Teil von uns wieder zu entdecken.

Warum wir das machen?, fragst du vielleicht.

Nunja, auch unsere Kindheitshelden waren Philosophinnen und Philosophen. Ich möchte dich mit der Erzählung über meine Kindheitsheldin und ihre Philosophie inspirieren die Philosophie deines:r Kindheitheld:in zu entschlüsseln. Und wer weiß vielleicht entdeckst du dabei sogar die Philosophin / den Philosophen in dir?

Pippi Langstrumpf – Heldin der Kindheit vieler, so auch meiner. Und doch ist sie viel mehr als eine Heldin: Je mehr ich mich mit philosophischen Ideengebäuden beschäftige, desto intensiver verfestigt sich bei mir die Meinung, dass Frau Langstrumpf noch mehr ist als eine Heldin unserer Kindheitstage. Nämlich eine großartige Philosophin. Ein Kind, das in ihrer Denkschule mit den alten Herren wie Kant, Aristoteles sowie Bentham mithalten kann, und sich hinter Denkerinnen wie Hannah Arendt und Simone de Beauvoir nicht zu verstecken braucht – meiner Meinung nach.

Ihre Kernaussage „Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt“ ist so einfach wie tiefgreifend.

Mögen die einen Pippi Langstrumpf als eine aufmüpfiges, unerzogenes Kind und eine solche Aussage als trotzig beschreiben, kann bei genaueren Hinsehen weit aus mehr in ihr entdeckt werden.

Hierzu bedarf es einen kleinen Einschub zum Konstruktivismus, der in seiner klassischen Form im Kern vertritt, dass es keine objektive Wahrheit gibt. Wir also in unserer Wahrnehmung von der Welt geprägt sind durch unsere Erfahrung, Umfeld, sozialen Systemen und entsprechend so die Welt wahrnehmen.

Menschen passen Wahrnehmungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens an. Zum Beispiel lernen angehende Ärzte:innen der chinesische Medizin in ihrer Ausbildung die verschiedenen Pulsarten kennen, wohingegen in der Schulmedizin es nur einen Puls gibt. Die Pulsdiagnose ist nicht nur in der chinesischen Medizin eine zentrale Diagnostikmethode, auch habe ich im Rahmen meiner Panchakarma Kur erleben dürfen wie ein ayurvedischer Arzt Schwachstellen meines Körpers feststellte, die kein Hausarzt mir nannte und vermutlich erst feststellen würde, wenn eine Erkrankung bereits vorliegt. Darüber hinaus sind unsere Wahrnehmungen auch davon abhängig was wir lernen, und das wiederum davon was wir zuvor gelernt haben. Wie können wir nur ansatzweise denken, dass wir absolute Wahrheit gepachtet haben?

An unser Gesamtbild dieser Welt werden unsere Wahrnehmungen und Erinnerungen der Dinge angepasst. Wer war es nochmal, der:die in etwas schrieb: Wir nehmen die Welt nicht so wahr wie sie ist, sondern wie wir sind?

Warum sich nicht dann die Welt so machen wie sie einen gefällt, wenn unsere Wahrnehmung der Welt ohnehin von vornherein schon verfehlt ist, weil wir sie schlichtweg nicht so wahrnehmen können wie sie ist, weil wir keinen Zugang zu der objektiven Wahrheit haben. Der radikale Konstruktivismus besagt sogar im Kern, dass unsere Wirklichkeit nur unser Erfinden ist. Zwar gibt es eine Welt und eine objektive Realität, wir haben schlichtweg nur keinen Zugang zu ihr. Wenn Pippi sich also die Welt so macht wie sie ihr gefällt, dann erkennt sie nicht nur an, dass wir unsere Wirklichkeit (oder in ihren Worten: unsere Welt) konstruieren, und wenn wir das schon tun, warum dann nicht so wie sie uns gefallen würde?

Pippi ist ein Mädchen, dessen Mutter früh gestorben ist und, wie Pippi glaubt, „nun oben im Himmel sei und durch ein kleines Loch auf ihr Kind runterschaue“ (10). Der Vater ein Kapitän, der die großen Meere besegelte, den die Tochter stets begleitete bis „er einmal während eines Sturmes ins Meer geweht wurde und verschwand“ (10). Da Pippi an das Unmögliche glaubt, Verrücktheiten in Erwägung zieht, nicht in in Selbstmitleid schwimmt, dass ihr Vater an Land gespült wurde. An einem Ort, an dem die Eingeborenen wohnen und er König dieser wurde. Sie erzählt, dass er eines Tages sie holen kommt. Und in der Tat behält Pippi Recht, denn ihr Vater kommt als Südseekönig wieder.

Pippi selbst sieht ihren Status als Kind ohne Vater und Mutter nicht als Mangel, sondern als Chance lieber Bonbons zu essen als Lebertrank zu trinken. Getreu des Mottos: Always look on the bright side of life. So ließe sich hiervon ableiten, dass zu ihrer Philosophie eine optimistisch-gesinnte Grundeinstellung gehört, die von Hoffnung geprägt ist.

Obwohl Pippi ohne Eltern lebt, viele Jahre mit den Gepflogenheiten des Lebens auf See herangewachsen ist, besitzt Pippi dennoch (oder vielleicht genau deswegen?) die Fähigkeit für sich Verantwortung zu übernehmen und dabei ihr Leben zu gestalten wie es ihr selbst am besten genügt getreu ihres selbstauferlegten Prinzips: „Es ist absolut das beste für kleine Kinder, Ordnung zu haben. Am besten, wenn sie selbst für Ordnung sorgen!“ (192 f).

Für Pippi ist demnach Verantwortung ein zentraler Wert. So übernimmt sie auch für andere Verantwortung: So schreibt sie Tommy und Anikas Eltern einen Brief als die drei einen unangekündigten Ausflug machen und „schiffbrüchig“ werden wollen. Sie schwört, dass die beiden bald nach Hause kommen (170). Was Pippi von Tommy und Anikas Eltern fordert ist Vertrauen in die eigenen Kinder, dass sie die Fähigkeit besitzen aus einem „Schiffbruch“ heile herauszukommen und den Weg nach Hause finden – als Gegenpol zu ihrer Überbehütung.

Pippi tut die Dinge auf die sie einfach Lust hat unabhängig vorgegebener Konventionen: So gießt Pippi Blumen, obwohl es geregnet hat, schläft mit den Füßen auf dem Kopfkissen und mit dem Kopf unter der Decke und etwas nicht zu können heißt für sie, dass man es nicht doch irgendwann können kann. Pippi erklärt uns, dass Können relativ ist; dass nur weil man etwas nicht kann, es doch können kann; und wenn man es noch nicht kann, es noch lernen kann.

„Ja, aber Pippi“, sagte Thomas. „Du kannst ja wohl nicht Klavier spielen!“ „Wie soll ich das wissen, wenn ich es noch nie versucht habe?“ sagte Pippi. „Ich habe niemals ein Klavier gehabt, auf dem ich es probieren konnte. Und das will ich dir sagen, Thomas, Klavier spielen ohne Klavier, dazu braucht man eine ungeheure Übung, bis man es kann.“ (110)

Astrid Lindgren erzählt uns davon wie Pippi ihre Goldstücke für Süßigkeiten und Spiele für die anderen Kinder ausgibt, aber nicht für sich selbst (115 f). Sie im Zirkus der Kassiererin einen Batzen Rückgeld schenkt (59, 60) und an ihrem Geburtstag anderen Geschenke macht. Schließlich hat sie ja Geburtstag, da könne sie doch Geschenke machen (94). Für Pippi ist der Wert des Geldes nur dafür da anderen eine Freude zu machen (oder sich selbst). Das Geld (besser gesagt ihre Goldstücke) haben an sich keinen Wert für sie.

Es sollte bis hierin deutlich geworden sein, dass wir auch – oder sogar besonders – als erwachsene Menschen von Pippi Langstrumpf lernen können.

In der Welt in der wir leben ist es unvorstellbar, dass ein Mädchen ein Pferd hebt oder von Bäumen Limonadenflaschen wachsen. Für die Welt in der wir leben, ist Pippi einfach nur eine Heldin unserer Kindheit und in dem Prozess sich in dieser Welt zu Recht zu finden wird sie auch in aller Regel dort gelassen. Wir vergessen unsere Kindheitsheld:innen. Es geht nicht nur Pippi so.

Pippi ist ein Mädchen, dass soziale Konventionen auf den Kopf stellt, dass ein Pferd heben kann, zwischen Häusern auf einem Seil balanciert, dass sie sich die Welt so macht wie sie ihr gefällt. Doch vor allem ist sie jemand der daran glaubt, das Unmögliche möglich zu machen. Ist es nicht etwas, was wir alle auf dem Weg uns in dieser verkorksten Welt zurechtzufinden verloren haben? Wer kann uns besser daran erinnern als es unsere Kindheitsheld:innen können?

Und nun ist dein:e Kindheitsheld:in dran:

Was macht ihre:sein Philosophie aus?

Und vor allem: Wie viel davon ist heute (noch) in der wiederzufinden?Literaturverzeichnis

Lindgren, Astrid. (1969). Pippi Langstrumpf. Hamburg: Oettinger.

NO RELIGION?!

Habe ich dir schon erzählt, das Reisen mein teuerstes Hobby ist? Und wenn ich dem nachgehe, mein Herz höher schlägt und meine Augen größer werden?

Ich liebe den Geruch entfernter Länder, fühle mich angezogen von ihren Geschmäcken, und sehne mich nach unbekannten Landschaften. Doch vor allem bin ich fürchterlich neugierig auf die Geschichten der Menschen. Nichts macht das Reisen besonderer, großartiger, einzigartiger für mich als die Menschen, denen man begegnet. Die Gespräche mit Fremden. Ich meine es war Yeats der gesagt haben soll: Es gibt keine Fremden, nur Freunde, die man noch nicht getroffenen hat. Besonders beim Reisen spüre ich die Wahrheit in dieser Aussage.

Die sonderbarste Beobachtung, die ich auf meinen Reisen machte, war folgende: es ist völlig egal, wo wir geboren wurden, es gibt Verhaltensweisen innerhalb menschlicher Gemeinschaften, die mir in den unterschiedlichsten Ländern begegneten. Sie waren mir alles andere als fremd. Ohne das ich die Sprache der Länder verstand, war es möglich dennoch zu verstehen – durch meine Augen, meine Sinne, mein Gespür füreinander.

Religiöse Traditionen und Glaubenssätze konnte ich überall auf der Welt entdecken. (Also überall dort, wo ich schon sein durfte für eine Weile. 😉) Bei meiner letzten Reise erlebte ich Hinduistische Traditionen, wurde in einem Tempel gesegnet und praktizierte Buddhistische Techniken. Dabei wurde mir einmal mehr bewusst wie sehr Religion Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders ist und wie so unsere Werte geprägt werden.

Die Werte, die Generationen über Generationen prägten, sind die Ausgangspunkte unserer eigenen. Allein deswegen sollten wir uns meines Erachtens mit den Werten zumindest der größten Weltreligionen auseinander setzen, um darüber zu reflektieren, welchen Ursprung unsere eigenen Werte haben könnten – und zu hinterfragen, inwieweit jene Werte, die wir für uns selbst als wichtig erachten, tatsächlich auch unsere eigenen sind.

Auch wenn ich neuerdings sehr geneigt bin zu schreien: „Religion, nein danke!!!“, möchte ich – vielleicht dem zum Trotz? – genau hier unsere Reise in die Welt der Ethik fortsetzen. Mit Religion.

In meinem ersten Teil dieser Reise erzählte ich dir von Alain de Bottons: Religion für Atheisten. Ein Buch, das uns erlaubt Religionen nicht ausschließlich als eine Frage des persönlichen Glaubens zu betrachten, sondern unabhängig dessen, unabhängig unseres Glaubens uns zu fragen, was wir von Traditionen, Bildern, Ritualen, Feiertagen für unser persönliches Leben lernen können.

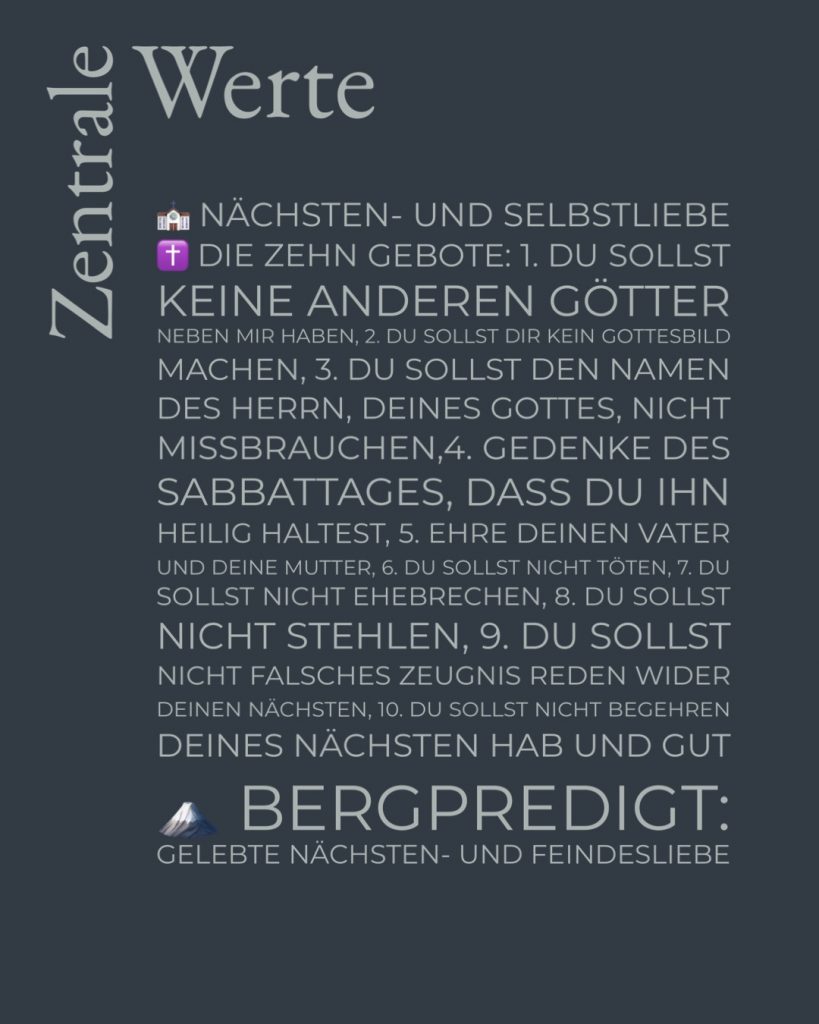

Darüber hinaus sind Religion und Moral eng miteinander verbundenen. Wusstest du, dass z.B. bei Aristoteles die Wörter Gott und göttlich zwei Mal so häufig vor kommen wie Glück und glücklich? Nicht nur spielten die Götter bei Aristoteles eine wesentliche Rolle, sondern auch bei den Philosophen Homer, Plato & Co. Texte dieser Autoren werden heute noch im Ethikunterricht gelehrt. Auch wurde diese beiden Disziplinen (Ethik & Religion) von den Epikureern und Stoiker miteinander verbunden sowie mit unterschiedlichen Inhalten bestückt. In der hebräischen Bibel und dem neuen Testament wird Religion und Moral verknüpft durch Gottes Befehl. Auch Jesus sagt uns, was wir tuen sollen – durch die zehn Gebote. Während in der griechisches Philosophie Gott uns wie ein Magnet anzieht, ist Gottes Befehl zentral in jüdischen und christlichen Schriftstücken. Auch im Mittelalter noch waren Religion und Ethik eng miteinander verbunden durch beispielsweise Persönlichkeiten wie Thomas von Aquin und Augustine. Selbst bei modernen Philosophen spielt das Göttliche weiterhin eine Rolle.

Diese Beispiele zeigen wie eng Religion und Ethik miteinander verbunden sind. Dennoch ist Ethik nicht mit Religion gleichzusetzen.

Durch die Welt zu reisen bedeutet für mich eben auch von den unterschiedlichsten Traditionen, Ritualen, Festen, Bildern, Menschen, Geschichten, Orten zu lernen und sich zu fragen, was davon das eigene Leben sogar Zuhause bereichern kann? Vieles von dem, was ich weit entfernt meines Zuhauses habe lernen und erleben dürfen, stand oftmals in Beziehung zu vorherrschenden Religionen, vieles von meinem Leben Zuhause ist von Religion geprägt – unsere Feste, unsere Traditionen, Weihnachten, Ostern, Beerdigungen und die Sache mit der Nächstenliebe.

So spielte die katholische Kirche in meinem Leben immer wieder eine Rolle: sei es in dem Kindergarten, den ich besuchte, in denen christliche Werte an uns weitergegeben wurden, das Gymnasium, an dem zu Tagesbeginn gebetet wurde, meine Zeit als Messdienerin, meinen Briefaustausch mit dem Bischof, und der Besuch einer irischen Mädchenschule. Der Unterschied: in der katholischen Schule in Irland gingen die Röcke der Schuluniform bis zu den Knöcheln und in Deutschland war die Kleidung oftmals Fokus und Inhalt von Lästereien.

Ich kann mich nicht von christlichen Werten komplett frei machen, sie spielten in der Entwicklung meiner Persönlichkeit eine wesentliche Rolle. Doch welche der Werte die mir als Heranwachsende von außen mitgeben wurden sind wirklich meine?

Das erste Mal als ich in Berührung mit dem Buddhismus kam war in „Sieben Jahre in Tibet“. Ich erinnere mich wie sehr mich die Geschichte um den jungen Dalai Lama bewegte, die Szenerie mich anzog und ich mich in Brad Pitt verliebte.

Es verwundert mich daher nicht, dass es der buddhistische Religionsführer ist, der als erster von ihnen Ethik über Religion stellt. Ist das vielleicht das Geheimnis zu Frieden?

Der Tag, an dem ich der Buddhismus mich berührte

In Mitten des Himalayas, hoch oben auf 3867 Metern Höhe, betrat ich Dawa Choling Gompa in Tengboche, Nepal. Das Tibetisch-Buddhistische Kloster wurde 1916 erbaut, wobei Schriftstücke von einem weitaus älteren Kloster berichten. Das heutige Gebäude ist ein Wiederaufbau. 1934 wurde das Kloster durch ein Erdbeben zerstört, 1989 brannte es bis auf die Grundmauern nieder, und 2015 stützte es erneut durch das große Erdbeben ein. Unser Guide (@nepalgram) führte uns über Namche Bazar auf einer mehrtägigen Trekking-Tour nach Tengboche. Einen Ort mit Blick auf die höchsten und schönsten Gipfel der Welt. Mir stockte der Atem als ich in der Gebetshalle mit der sich über zwei Ebenen erstreckenden Buddha-Figur Platz nahm. Die Wände waren geschmückt mit bunten Verzierungen, Gebetsfahnen schmückten den Raum. Die buddhistischen Mönche versammelten sich in der Halle. Es war kalt. Meine Füße mit den klumpigen Wanderschuhen fühlten sich schwer an. Ich hatte Gänsehaut als ich während der Gebete mich selbst dort sitzen sah. Es bewegte mich. Ich fragte mich plötzlich, was das Leben ausmache. Ein Mönch antwortete mir: „Es verläuft im Kreis.“

Ziel der buddhistisches Praxis ist es Frieden zu finden von unserem Leiden, indem wir die Welt betrachten wie sie ist und die Projektionen verbannen, die unsere Gedanken und Emotionen kreieren. Und manchmal braucht es dafür einfach nur Stille. In der Stille können wir uns selbst hören.

Ich glaube, dass wir viel vom Buddhismus lernen können. Wenn wir uns von unseren Gedanken und Gefühlen distanzieren, die Welt so ein wenig mehr betrachten wie sie ist und nicht das, was wir auf sie projizieren, wir zu einem Ort gelangen voller Mitgefühl und Miteinander. Oder mit den Worten des Dalai Lamas ausgedrückt: „Ethik, nicht Religion, ist in der menschlichen Natur verankert. (…) Das Mitfühlen ist die Basis des menschlichen Zusammenlebens. Es ist meine Überzeugung, dass die menschliche Entwicklung auf Kooperation und nicht auf Wettbewerb beruht.“

Kommen wir zurück in unsere Breitengrade: Auch der Rechtsstaat Deutschland und das Christentum sind eng miteinander verbunden. Nicht nur das: Gott ist eng verbunden mit der deutschen Gesetzgebung. Und so können wir in unserem Alltag – unabhängig davon was wir als Individuum glauben (oder nicht) – in Deutschland viel Christliches entdecken.

Die christliche Werte sind in unserem Grundgesetzt verankert. Dort heißt es in der Präambel: „Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.“ Religion spielt im Grundgesetz eine Rolle bevor Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung eine Rolle spielen. Die Verantwortung vor Gott steht vor der Verantwortung gegenüber den Menschen, die in diesem Land leben. Wir kommen folglich an der Religion nicht vorbei.

Begeben wir uns auf die Suche nach unseren eigenen Werten, müssen wir uns auch mit der Frage auseinander setzen: Was sind wirklich MEINE Werte? Und so unreligiös wir auch sein mögen, in der Reflexion unserer Werte im Verhältnis zu denen, die uns vorgelebt wurden, stoßen wir früher oder später auf Werte, die religiösen Ursprungs sind.

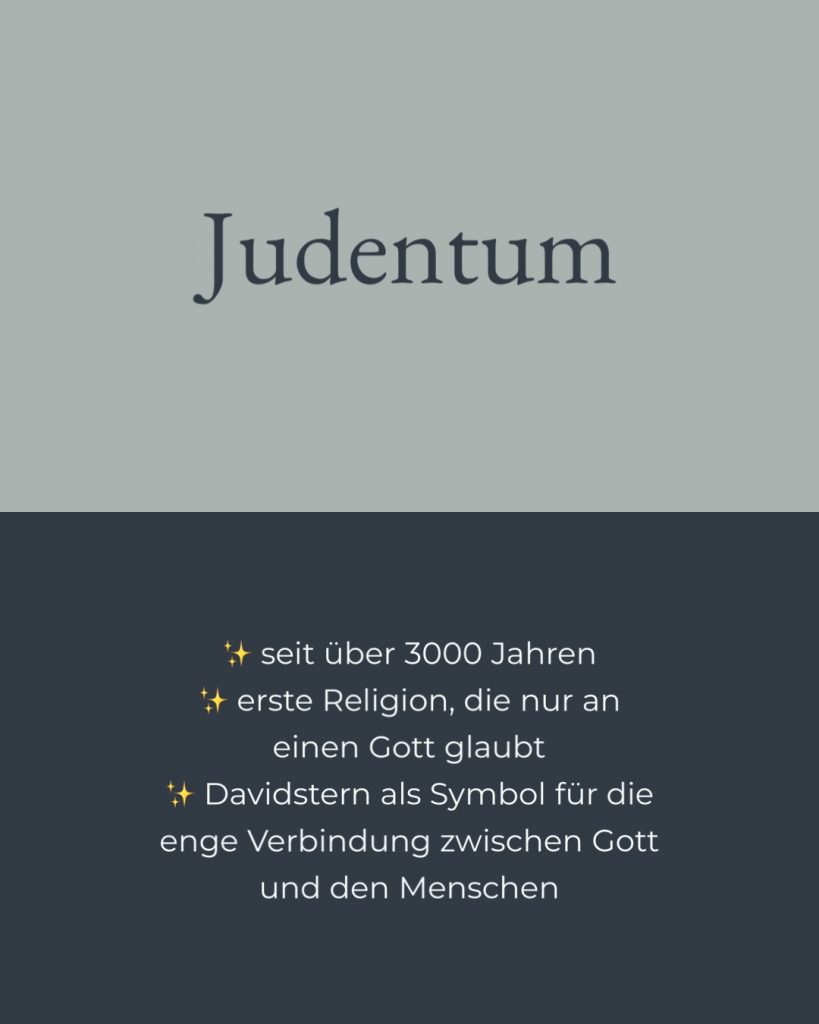

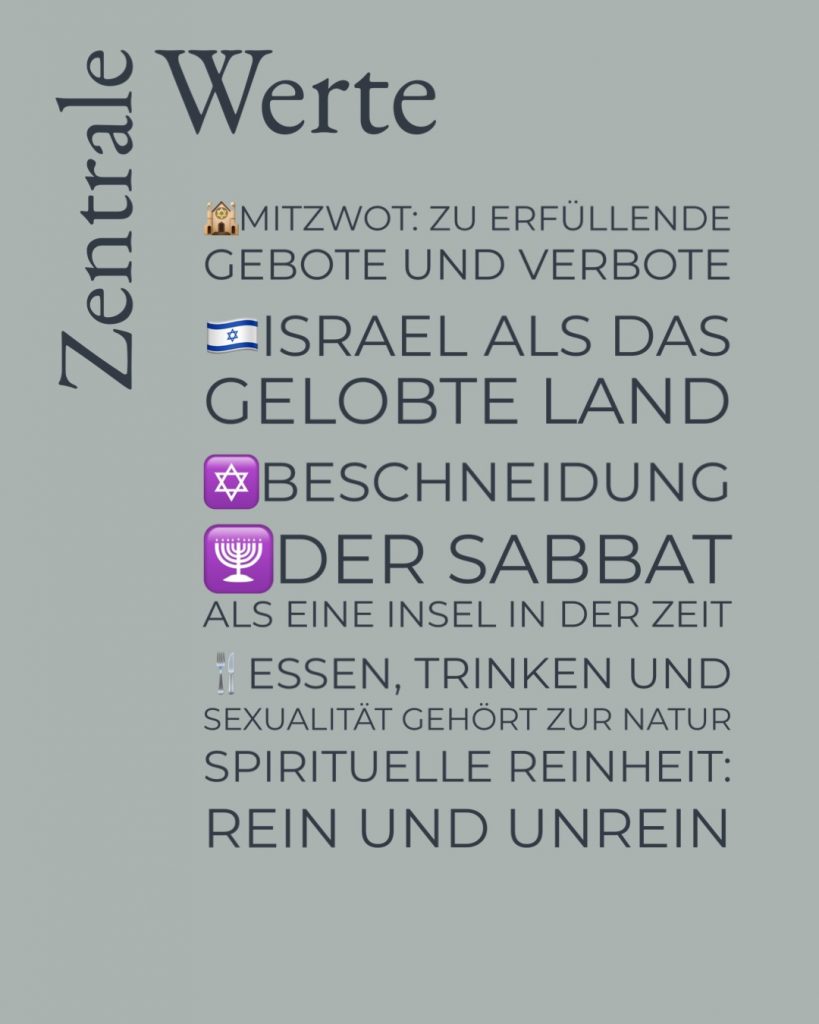

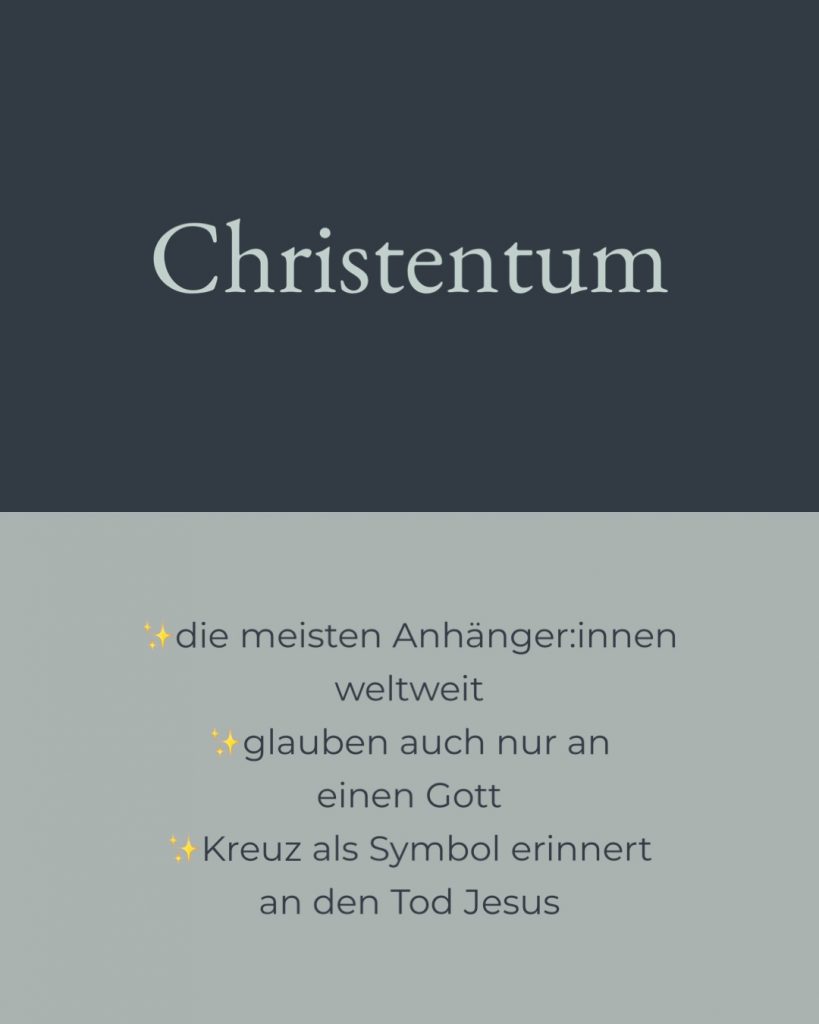

Hier eine kleine Übersicht über die zentralen Werte der fünf Weltreligionen & deren Gemeinsamkeiten:

Der Dalai Lama, das Oberhaupt der Buddhisten, beschreibt in dem Buch „Appell des Dalai Lama für eine säkulare Ethik und Frieden“, dass Religionen oftmals intolerant seien. Um politische und wirtschaftliche Interessen durchzusetzen, werden oftmals Religionen missbraucht oder instrumentalisiert. Daher bedarf es einer säkularen Ethik – eben einer Ethik fern ab der Religionen.

So können wir zwar ohne Religion auskommen, aber nicht ohne Ethik. Dementsprechend geht für den Dalai Lama Ethik tiefer und ist zeitgleich natürlicher als Religion. Das wesentliche ist unsere menschliche, elementare Spiritualität, die als in den Menschen angelegte Neigung zu Liebe, Güte und Zuneigung darstellt.

Auch gibt er der Spiritualität eine Bedeutung, die sich von Religionen frei machen kann. Für den Dalai Lama fangen wir an spirituell zu leben, „(w)enn wir uns entschließen, die inneren Werte, die wir alle bei anderen schätzen, zu kultivieren“ (ebd., S. 12).

Für den Dalai Lama ist Ethik nicht „die Summe von Geboten und Verboten, die es zu befolgen gilt, sondern für ein natürliches, inneres Angebot, das uns zu Glück und Zufriedenheit mitunter selbst und mit anderen führen kann“ (Ebd., S. 16). Der Grundgedanke aller Religionen sei die Liebe. Die unterschiedlichen philosophischen Ansätze unterscheiden die Religionen und stellen eigentlich nur unterschiedlichen Ansätze zur Förderung von Liebe dar. Somit sei Ethik „die Wissenschaft vom Glück“ (ebd. S. 24).

Den Blick des Dalai Lamas auf die Beziehung zwischen Ethik und Religion empfinde ich als eine friedliche. Wir müssen uns auf dieser Reise nach den eigenen Werten auch mit Religion befassen – ob wir wollen oder nicht. Aber Ethik ist mehr, sie kann mehr, sie kann der Schlüssel zu einer friedlicheren Welt sein. Vor allem beruhe, so der Dalai Lama, die menschliche Entwicklung auf Kooperation. Die entscheidende Frage sei dabei: Wie können wir einander dienen? (Ebd., S. 9)

Und vielleicht ist dies genau die Frage, die wir einander stellen sollten – um in einen Dialog zu treten über unsere Werte und deren Ursprungs. Daher frage ich dich heute: Wie können wir einander dienen? Wie kann ich dir dienen?

Schreibe deine Gedanken in die Kommentare oder kontaktiere mich gerne per Mail, per LinkedIn oder Instagram @austethikberatung

Quellenangaben:

Hare, John, „Religion and Morality“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/religion-morality/>.Dalai Lama. Appell des Dalai Lamas an die Welt: Ethik ist wichtiger als Religion. (2015) Wals bei Salzburg: Benevento Publishing.

http://pix.kirche-mv.de/fileadmin/elkm/lankow/Gemeindebriefe/Archiv/Psalmen_2014/Welt_Religion_2009/Werte_und_Normen_der_Religionen.pdf